「寺山修司と死刑囚永山則夫」 昭和精吾

「寺山修司と死刑囚永山則夫」 昭和精吾正直言って忘れかけていた名前であった。

私が彼と初めて会ったのが1971年、26年前である。当時の私の稽古日誌には、その日は5月12日水曜日、晴れ、と記され赤のマジック・ペンで =パリ・レ・アール劇場= と書かれた下に鉛筆の走り書きで、

「綾瀬・足立・常磐線・日暮里・取手行・北千住下車・東武線・小菅・左側」

と、いきなり見せつけられると何のことやら書いた本人も面食らいそうな地名や路線等が読み取りにくい字で書かれてあった。その頃私が在団していた演劇実験室「天井桟敷」は2度目の海外公演であったナンシー演劇祭への招待参加の準備に追われていた。当然私も1メンバーとして携わっていたが結果的に金がなく参加できなかった。いや、期日までに資金繰りが出来ずにやっとこせ出来た時にはすでに海外公演のメンバーから落とされていた、と言った方が本当の話である。

<4月19日 月曜日 羽田発> この日誌のページはたったのこの一行のみで当日の天気も何も書かれておらず空欄になっていた。劇団員が全員ヨーロッパ公演に向かった日である。数日後事務員しかいない空虚な劇団に私は一人ぽつんと取り残されて座っていた。「そうか、俺は残留組か、いや、たったひとりの残留員か、よし、わかった」。

それからこの私の稽古日誌は精力的に動きまわったことが書かれてある。

当時、私は井上光晴編集季刊誌『辺境3号』をすでに読んでいた。感動し、身震いさせられた。早速季刊誌に電話して井上光晴氏の電話番号を教えてもらった。

「是非、彼の手記を舞台で上演したいのですが?」その電話が長かったのか短かったのか、上演に対しての質問を受けたのか受けなかったのかは最早記憶にないが結果だけは今もはっきりと覚えている。

「彼の書いたものは彼のものです。私では返事のしようがないので直接本人に会って聞いてみて下さい」。との事であった。

刑が執行される直前までの彼の住所は知らないが、

「東京都葛飾区小菅1丁目35番地1号」これが当時の彼の住所であった。

前もって葉書を出しておいたので返事を待つまでもなく出かけたのである。日誌の鉛筆の走り書きはその時、彼に会いに行くための当日の交通機関の利用すべき道順を急いで書いたものだった。

面会時間が午前中は8時30分から11時30分まで、しかもその間の僅かな時間しかない。上演に際してあれこれ言ってもしようがない、とにかく会ったら自分の思っている手記の感想を素直に述べてそれで結果がどう出ようとも仕方がないな。待合室でそう思っていると不思議と気持ちが落ち着いた。

「面会番号28番、面会室7号にお入り下さい」。スピーカーから男の声が流れた。鼻をつくような強い消毒液のにおいのする廊下を過ぎると7号室はそこにあった。

やがて静かにドアが開きふたりの看守に付き添われて彼が現れた。グレーのセーターに黒ズボン、わりとこざっぱりした格好でゴム草履をはいていたが、ただ目だけは異常なほど充血して真っ赤だった。少し無精ひげのある丸顔できょとんとして私を見た。

「葉書を出した者ですが」。

「何でしょうか? あなたで今日はふたり目です」。聞き取れないほどの小声で言った。

これが彼と最初に交わした言葉だった。

「あなたの書かれた手記を舞台で上演したく井上光晴さんに相談しましたら本人に会って聞いてみて下さい。と言われて来ました」。

ややあって少しテレ気味に答えが返ってきた。

「あなたがどのように感じ、どのように朗読上演しても構いませんが、私にとってはあの本の出版で事件は終わったのです」。

はっきりとそう言った。ただやたらと手記全部を出版したかったとも言った。そして「私は構わないが野田さんに聞いてみて下さい」。とのことであった。野田裕次氏は当時合同出版社の編集長をしていた方で彼に会った年の3月には手記全部を一冊の本にまとめ上げベストセラーになっていた。

時間が欲しいことをしきりに言った後、時代の変革について質問を受けたがこの稽古日誌には一行も書かれていないところをみると大した理念を述べてはいなかったのだろう。

半開きのドアに斜めになりながら消えていった小さな肩が26年過ぎた今もここにある。

あまりにも目が真っ赤だったので目薬でもと思ったがこれは今はどうだか知らないが当時は差し入れできなかった。歯磨きまで本数が制限されていた。他に歯ブラシ・石鹸そして彼が何よりも好物だった駄菓子の差し入れを頼んで後にした。

その日から動き回った。

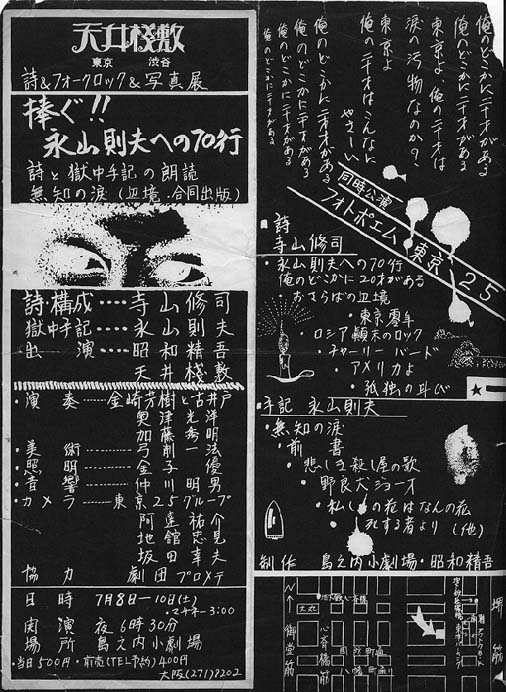

井上光晴氏に電話で結果を報告、神保町に合同出版社の野田編集長を訪ね彼の意向を伝えて徹夜で手製のチラシやチケットを作り構成しながら協力者を募り、彼に会って僅か21日目にして、永山則夫・著「無知の涙」より『捧ぐ - 永山則夫への70行』は渋谷天井桟敷館で6月1日火曜日、初日を迎えたのであった。

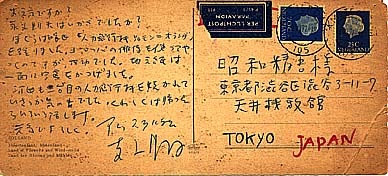

奇しくもこの日からオランダ・ロッテルダムでは世界詩人フェスティバルが開催され、私を日本に置いてきぼりにしていった寺山さんが世界の詩人達に混じって自作の詩を朗読する日でもあった。やがて見慣れたチューリップ畑の中の風車の絵葉書が劇団に届いた。その葉書がこれである。

「お元気ですか? 永山則夫は如何でしたか? ぼくらは人力飛行機ソロモン=オランダを終わりました。ヨーロッパの俳優を使ってやったのですが成功でした。河田も2台目の人力飛行機を焼かれていささか気の毒でした。くわしくは帰ったらいろいろ話します。元気でよろしく。」 アムステルダム 寺山修司

いろいろあったふたりだが、二度と帰って来ない事だけは一致している。

病とはいえ寺山さんはまず死なないだろう。

死刑囚とはいえ彼だけはまず執行されまい。

私は何故か勝手にそう思っていた。残念でならない。天井桟敷に在籍していた頃は公演の度に寺山さんとは四六時中一緒だったが、これで彼とは本当に一期一会になってしまった。同じ青森県に育ち東京という所がふたりの最期の地となった。

永山則夫 享年48歳、寺山修司 享年47歳、ここまでなんとなく似ている。もっと共通点があるのだろうか? ・・・・・

私は毎年5月渋谷ジァン・ジァンで寺山修司作品を上演してきた。もちろん来年も上演する。

5月5日は長編叙事詩「李庚順」を始めとする詩や短歌で構成した『われに五月を』、5月15日からは渋谷・天井桟敷館のオープニング公演であり、じぶんにとっても初舞台となった音楽劇『時代はサーカスの象にのって』の二本立てである。

当時書き残した8冊ほどの稽古日誌を今ひもときながら、永山則夫・著『無知の涙』再演に情熱を傾けている昨今である。まだまだ先の話になるかもしれない。これは「乞うご期待」としておこう。

(1997年11月22日)